Шолом вам, досточтимый Франки!

franki написал(а):Эптастилисты? - ну и что же в этом плохого? Прошу Вас, продолжайте Ваше исследование

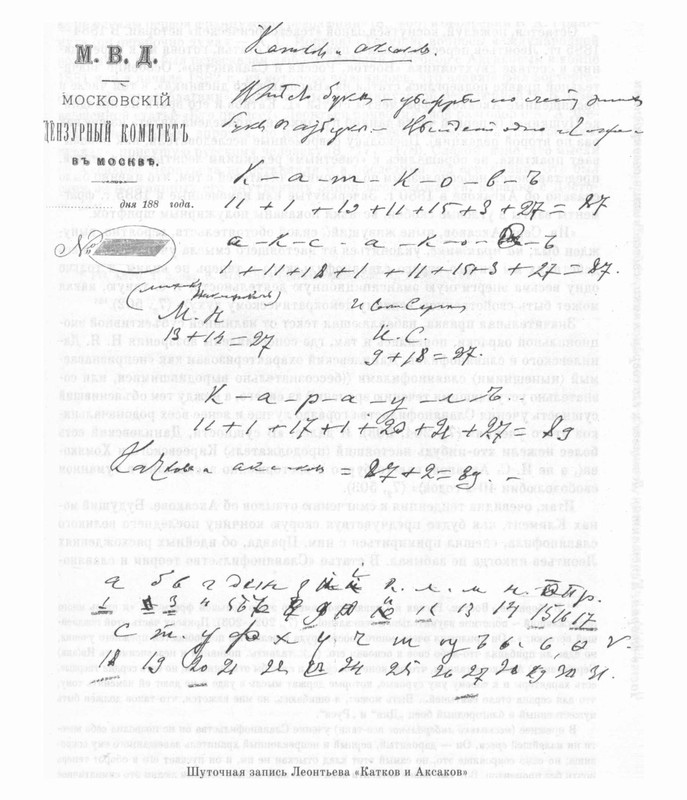

Прежде чем приступим к рассмотрению эзотерического Епта-стилизма или Крокодиловой Торы, нам крайне необходимо ввести в круг изучаемых сопутствующих материалов важнейший текст, который на самом деле, лично для меня явился отправной точкой исследований по Леонтьеву.

Это – довольно объемный комментарий политолога Александра Ципко, по поводу награждения Ольги Фетисенко Бердяевской премией в 2015 году за ту самую огроменную монографию об Епта-стилистах. Насколько я понимаю, он был единственным членом жюри, который, несмотря на некоторые свои заблуждения (в частности, об особенностях русской ментальности), достаточно ТРЕЗВО оценил мировоззрение Леонтьева, а также сделал крайне полезные для нас выводы. По крайней мере, заставил серьёзно задуматься над причинами бурного развития леонтьеведения в современной РФ.

Было бы весьма неплохо, если бы данный комментарий был опубликован где-нибудь на «Шехине» полностью, с уместными иллюстрациями.

Я же пока предлагаю набор интересных, на мой взгляд, фрагментов из него:

* * * * * * *

https://politconservatism.ru/thinking/g … koy-partii

Александр Ципко

«Гептастилизм» Константина Леонтьева как тайная доктрина русской партии

…

Как я постараюсь дальше доказать, нынешняя Россия живет не в соответствии с заветами западника, либерального консерватора Николая Бердяева, а мыслит порой по логике «изуверства» Константина Леонтьева…

Я думаю, что совсем не случайно на конкурсе, посвященном 140-летию со дня рождения Николая Бердяева, основателя западнического русского консерватизма (наряду с Петром Струве), не было представлено ни одной серьезной работы, посвященной именно ему, за исключением нескольких аспирантских статей, а лавры победителя, кстати, заслуженно, достались монографии, посвященной идейному противнику, антиподу Николая Бердяева, русскому предшественнику Ницше Константину Леонтьеву, а именно работе О.Л. Фетисенко «“Гептастилисты”: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики»

Библиография работ, изданных в посткоммунистической России и посвященных личности, творчеству Константина Леонтьева, свидетельствует о невиданном интересе не только к творчеству, но и к личности мыслителя, которого в дореволюционной России называли «философом реакционной романтики» и которого тот же Бердяев называл «проповедником изуверства во имя мистических целей», предтечей Ницше, ибо «он брезгливо отрицал всякую мораль и считал все дозволенным во имя мистических целей». Об этом же – о том, что Константин Леонтьев добивался признания «прав зла как такового», что он «“аморалист” по глубочайшей основе своего мировоззрения», обращал внимание в своих статьях, посвященных творчеству «русского Ницше», и основатель русской религиозной философии начала ХХ века (наряду с Николаем Бердяевым и Сергеем Булгаковым) Семен Франк. В пору всеобщего негодования на турецкие зверства, обращал внимание Семен Франк, мнимый «славянофил» Леонтьев бестрепетно выступил с принципиальной защитой их во имя «красоты героизма». «С отуплением турецкого меча, – говорит он, – стало глохнуть религиозное чувство… Пока было жить страшно, пока турки насиловали, грабили, убивали, казнили, пока в храм Божий нужно было ходить ночью, пока христианин был собака, он был более человек, т.к. был идейнее».

…

Автор названной книги о Константине Леонтьеве О.Л. Фетисенко посвятила годы, значительную часть своей жизни в науке собиранию, сведению воедино эпистолярного наследия Константина Леонтьева, анализу личных отношений своего героя с его современниками, собеседниками. В своей книге, как я покажу дальше, Ольга Фетисенко приводит те высказывания Константина Леонтьева, которые давали основание обвинить его в проповеди изуверств, в оправдании насилия во имя мистических целей, но принципиально не комментирует их. И здесь напрашивается вопрос.

Почему автор старательно обходит философскую, религиозную сущность споров Константина Леонтьева с современниками? Но нельзя же, рассказывая о «нескончаемом споре» между Леонтьевым и Достоевским, опустить то, что основным предметом спора между ними было не только место страха Божьего в религиозном чувстве, но отношение к морали в целом, к гуманизму, чувству «гуманности», к самому праву человека сострадать горю другого, к праву осуждать насилие, зло в истории (Константин Леонтьев настаивал, что «гуманность», сами попытки отличать деспотические режимы, мучающие человека, от гуманных, сострадание к болям и мукам людей, несовместимы с христианством. На мой взгляд, на взгляд всех русских философов, исследующих творчество Константина Леонтьева, моральный смысл его учения состоял в утверждении: «Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовет иногда посещением Божиим. А гуманность простая хочет стереть с лица земли полезные нам обиды, разорения и горести».). Ведь, казалось бы, современный русский человек, занимаясь Константином Леонтьевым, не может не учитывать тот идейный контекст, в котором он пишет о своем герое, не может не учитывать, что в полемике между Константином Леонтьевым и Федором Достоевским сокрыт основной нерв не только великой русской культуры XIX века, но и основной нерв русской истории. Речь идет о вечном споре, полезно или вредно русскому человеку благоденствие в земной жизни, как материальное, так и духовное. Речь идет о центральной проблеме не только в истории России, но и сегодняшнего дня, об отношении к ценности отдельного человека, его жизни. «Корень изуверской и вместе с тем романтической реакционности Леонтьева, писал Николай Бердяев, я вижу в том, что он забыл и не хотел знать самой несомненной истины религиозного откровения, данной и в религии Христа – о безмерной ценности человеческого лица, образа и подобия Божьего, потенциально абсолютного, которого нельзя превращать в средство».

И это поразительно, автор упомянутой выше монографии, наш современник, несомненно интеллигентный человек, никак не реагирует на то, что во взглядах Константина Леонтьева имеет прямое отношение ко всем болевым проблемам современной России. Возможно, я требую от автора того, что не входило в его исследовательские планы. Но все же не могу понять, почему она никак не отреагировала на суть философии Константина Леонтьева, которая заключается в следующем тезисе: нам не дано измерить, оценить меру человеческих страданий, меру благоденствия человека в те или иные эпохи. Я имею в виду его утверждение, что «никакой нет статистики для определения, что в республике жить лучше частным лицам, чем в монархии; в ограниченной монархии лучше, чем в неограниченной; в эгалитарном государстве лучше, чем в составном; в богатом лучше, чем в бедном». Ведь многие до сих пор мучаются вопросом: когда у нас была более достойная жизнь, – или в эпоху побед индустриализации, где одновременно над головами людей возвышались бесконечные вышки Гулага, или в эпоху демократических реформ Горбачева, когда уже никаких великих побед не было?

Скорее всего, те, кто пришел в науку в 90-е, как Ольга Фетисенко, по-иному воспринимают и русскую философию, и русскую историю, чем мы, поколение, сформировавшее свое мировоззрение в эпоху разоблачения культа личности Сталина, и не верящие в то, что Россия, покончившая с вечным недоеданием и Гулагом поздней сталинской эпохи, – это намного хуже, чем Россия времен индустриализации. Я думаю, что изуверство и проповедь страданий Константина Леонтьева вызывает меньше эмоций у тех, кто не пережил, не наблюдал муки и страдания советских людей в эпоху сталинских прорывов. И это, на мой взгляд, объяснение, почему в новой России делают больший акцент на оригинальности и силе ума Константина Леонтьева, чем на моральной, точнее, — антиморальной сути его учения.

…

«…Пора же, наконец, сознаться громко – настаивал Константин Леонтьев – что и вся Россия, и сама царская власть возрастали одновременно и в тесной связи с возрастанием неравенства в русском обществе, с утверждением крепостного права…». Нынешней России особенно близка вера Леонтьева в то, что Россия несет в себе лекарство, дающее возможность человеческой цивилизации спастись от убивающей ее болезни буржуазности. Нынешней России Константин Леонтьев близок прежде всего как последователь Николая Данилевского, создатель учения об особой русской цивилизации, противостоящей Западу, как мыслитель, который вслед за Николаем Данилевским верил, что русским суждено создать совершенно своеобразную культуру, отличную от западноевропейской. Я чуть не забыл сказать и о не менее важной для современной России идеи, что моральный подход к оценке исторических эпох и исторических деятелей неправомерен. На самом деле Константин Леонтьев стал для нас «Карлом Марксом» посткоммунистической России. Правда, из нынешних патриотов мало кто знает, что они исповедуют ценности Константина Леонтьева, а иногда дословно повторяют его высказывания.

Можно привести множество доказательств того, что на самом деле современная Россия исповедует прежде всего консерватизм Константина Леонтьева, а не консерватизм Николая Бердяева. Примером тому могут быть и труды Центра проблемного анализа, возглавляемого руководителем Фонда Андрея Первозванного В.И. Якуниным. В трудах этого центра происходит уже советская интерпретация аскетического, монашеского православия Константина Леонтьева. Никто так откровенно не настаивал, что монастырский труд и монастырский образ жизни при «минимуме материальных благ» является уделом и привилегией русских, как эксперты названного выше центра. Этими экспертами было потрачено много сил, чтобы доказать, что «существование на минимуме материальных благ» ближе душе русского человека, больше дает для духовного здоровья нации, чем благополучная жизнь при достатке.

Но, на мой взгляд, наиболее ярким доказательством того, что философия Константина Леонтьева все больше и больше овладевает в последние годы умами нынешней России, является перемена идеологических акцентов в публичных выступлениях бывшего митрополита, а последние пять лет – Патриарха РПЦ Кирилла.

…..обращает на себя внимание, что в публичных выступлениях митрополита Кирилла, и в особенности в экономической доктрине РПЦ, которую он часто тогда озвучивал, не было признаков увлечения им учением об особой русской цивилизации, критики гуманистических ценностей благополучия, тем более не было даже намеков на отказ от моральной оценки событий русской истории.

…во всем, что тогда говорил митрополит Кирилл, чувствовался и гуманизм, и реализм. Тогда митрополит Кирилл защищал право русского человека на достаток, его собственный благоустроенный дом. Если человек создан по образу и подобию Бога, говорил Кирилл, то тогда и его дом несет в себе божественное начало. Тогда, еще шесть–восемь лет назад, православие, которое присутствовало в публичных выступлениях митрополита Кирилла, было ближе к тому, что русские философы называли «социальным» христианством, несущим в себе терпимость к благам жизни человека в земной жизни. Тогда я лично не слышал от митрополита Кирилла, того, что он, к примеру, говорил в рождественском интервью Дмитрию Киселеву, что после сытой и обильной жизни нулевых не будет ничего плохого, если русские временно пройдут через лишения.

...тогда митрополит Кирилл позиционировал себя не только как антикоммунист, осуждающий преступления большевиков, но и откровенный западник. На VII Всемирном русском национальном Соборе во время спора об истоках победы над фашистской Германией митрополит Кирилл поддержал патриарха Алексия II, настаивающего на том, что русский народ победил в этой войне не благодаря советской системе, а вопреки ей. И даже когда митрополит Кирилл был избран Патриархом, в одном из своих первых выступлений он сказал, что муки и страдания, поражения первых лет войны с фашистской Германией были ниспосланы русскому народу Богом за его грехи тяжкие, совершенные во время революции.

Но уже в речи, произнесенной 4 ноября 2013 года у стен Кремля по поводу открытия отреставрированного обелиска, который был воздвигнут сто лет назад в честь 300-летия царствования династии Романовых, патриарх Кирилл сформулировал концепцию русской истории, в которой нет места христианской моральной оценке поступков руководителей, политиков России. В этой речи слышны уже мотивы Константина Леонтьева, осуждающего саму возможность осуждения преступлений, если они совершены во имя мистических, высоких целей.

…. На самом деле, изложенная патриархом Кириллом концепция национальной истории действительно повторяет философию Константина Леонтьева, утверждающую, что вредно руководствоваться гуманизмом и моралью, оценивая события своей истории. Нет, оказывается, преступлений, а есть только поступки, которые прославляют Россию. Кстати, по этой логике нет и героизма митрополита Филиппа, который осудил зверства Ивана Грозного. При таком подходе мы освобождаем себя от оценки той страшной цены, которую заплатили народы СССР за успехи индустриализации, за маниакальную жестокость человека, оказавшегося во главе страны.

И уж совсем непонятно предложение патриарха Кирилла, изучая историю русской «революции» и Советского Союза, обращать внимание в первую очередь не на кровь, а на то «хорошее», «что они принесли, и прежде всего революция», а именно ответ «на стремление людей к справедливости». Речь идет о его концепции русской истории, изложенной им в выступлении перед депутатами Думы 22 января 2015 года.

Концепция революции и советской истории, предложенная Патриархом в этом выступлении, в корне противоречит всему, что было написано на эту тему выдающимися русскими мыслителями начала ХХ века. Во имя сохранения правдоподобности этой триады – «вера», «державность», «справедливость» – как основных русских ценностей, патриарх откровенно искажает причины и смысл «революции». Даже большевики признавали, что главным мотивом революции были жажда расширения своего земельного надела, стремление спасти свою жизнь от войны и, что не менее важно, как говорил Николай Бухарин, «жажда расправы». Если быть точным в оценке «революции», на что обращали внимание все русские мыслители, начиная с Бердяева и кончая Иваном Ильиным, то единственным ее духовным мотивом было стремление решить проблему человеческого «достоинства». И эти проблемы решила уже Февральская буржуазная революция. А ленинская революция, а потом Сталин, лишила права не только на достоинство, но и на жизнь многие миллионы людей, и не только представителей «бывших классов». Нельзя не учитывать, что не только русские мыслители, враги большевизма, при оценке «революции» ставили на первое место проблему крови, несоразмерной цены достижений советской власти, но и руководители нынешней России. На самом деле, говорил Путин у Поклонного креста на Бутовском полигоне 30 сентября 2007 года, ничего светлого в коммунистических идеалах не было, они были «пустыми», ибо они отрицали основные ценности, «ценность человеческой жизни, ценности прав и свобод человека». И самое важное, во имя этих «пустых на поверку идей… сотни тысяч, миллионы людей погибли».

….

На мою попытку поспорить с патриархом Кириллом по поводу его, по сути, позитивной оценки коммунистического эксперимента в России, обратить внимание, что в соответствии с его логикой стахановское соревнование, организованное Сталиным, ближе русской душе, чем предреволюционная рыночная конкуренция (см.: Александр Ципко. Нужен ли бог особой русской цивилизации // НГ, 17.12.2013 - http://www.ng.ru/ng_politics/2013-12-17/9_god.html ), на страницах той же газеты ответил протоиерей Всеволод Чаплин (НГ, 21.01.2014 - http://www.ng.ru/ng_politics/2014-01-21/15_god.html ). И этот ответ не оставил никаких сомнений, что нынешнее руководство РПЦ не только оправдывает коммунистический эксперимент в России, но и в частности сталинскую коллективизацию.

О. Всеволод Чаплин от имени Всемирного русского народного Собора и РПЦ утверждал, что действительно советская система времен Великой Отечественной войны и после нее «вернулась к себе», «к своей модели общества», несмотря на противодействие такому возвращению со стороны Хрущева и Горбачева. О. Всеволод от имени ВСНС и РПЦ утверждал, что «столь нелюбимые господином Ципко колхозы, при всех ужасах коллективизации, не были бы приняты людьми, если бы их идея не отражала христианского идеала». И самое главное, авторы этой статьи утверждали, что не человек, его права и свободы, а «ценности и убеждения стоят не только твоей жизни, но и чужой, если против этих ценностей совершается агрессия». И получается, что не только сталинские колхозы соответствуют русскому культурному коду, но и произведенная большевиками экспроприация собственности крестьян сначала в ходе продразверстки, а потом уже в ходе коллективизации.

И здесь возникает главный вопрос, спровоцированный моим знакомством с новыми работами, посвященными исследованию творчества Константина Леонтьева, спровоцированный особенностями идеологической ситуации в посткрымской России. Почему начавшаяся очевидная реабилитация и революции, большевистской революции, опирается не напрямую на ее идейные основа, на марксизм, а именно на позднее славянофильство, более точно – на охранительный консерватизм Константина Леонтьева. Ответ, на мой взгляд, простой. Константин Леонтьев позволяет оправдать репрессии большевиков, гибель, как говорил Путин, сотен тысяч и миллионов людей, не посягая на патриотические чувства, не вступая в противоречие с произошедшей за последнюю четверть века реабилитацией, возрождением Православия. Все дело в том, и я это попытаюсь доказать, что в православии, как его понимал Константин Леонтьев, есть всё, что необходимо для оправдания большевизма и большевистской революции. Оказалось, что можно совместить то, что на первый взгляд противоречит друг другу, а именно веру в Бога, особый русский вариант Православия с реабилитацией советского крепостного права, реабилитацией ущемления прав и свобод личности, реабилитацией государственного принуждения жить на минимуме материальных благ, в условиях дефицита на все необходимое и, самое главное, соединить веру в Бога с оправданием большевистских, сталинских репрессий. Христианство, как его понимал Николай Бердяев, как учение о «безмерной ценности человеческого лица, образа и подобия Божьего», как «потенциального абсолюта, которое нельзя превращать в средство», уже несовместимо с идеологией и практикой марксизма-ленинизма. А христианство, по Константину Леонтьеву, как «мрачная религия страха и насилия», как, по Семену Франку, «признание прав зла как такового», как отрицание «гуманности» как таковой, как я попытаюсь далее показать, вполне совместимо с марксистским учением об обществе и революции.

… И, наверное, в этом смысле, в смысле погружения в муки и страдания миллионов людей, и надо понимать утверждение о. Всеволода Чаплина, что Россия при позднем Сталине встала на свой «истинный путь». Константин Леонтьев учил, что русское рабство в моральном отношении было выше западной демократии. Протоиерей Чаплин считает, что в советском колхозном строе, в новом издании русского крестьянства, когда за труд ничего не платили, кроме «галочки», и дети снова, как в 1932–1933 годах, умирали от голода, как раз и состоит полученное от Бога назначение России. Хрущев, который, напротив, дал этим рабам паспорта, начал платить за трудодни, а рабочих переселил из бараков в пятиэтажки, который решил дать русскому человеку благополучие при жизни, конечно, с этой якобы церковной, православной точки зрения был врагом русскости. И только одних этих рассуждений о. Всеволода Чаплина, одного из видных церковных деятелей, достаточно было для доказательства того, что Константин Леонтьев с его изуверским православием, с его убеждением, что все несчастья человека – от заразы благополучия, стал идеологом посткоммунистической России.

Но Константин Леонтьев для новой России сегодня ценен еще и тем, что он позволяет, казалось бы, невозможное, т.е. сохранить веру в Бога с абсолютным безразличием к страданиям жертв Гулага. У Константина Леонтьева есть все, что необходимо для тех, кто при слове «Сталин» с благоговением осеняет себя крестным знамением и даже начинает вслух молиться. Кстати, православные сталинисты (не буду называть фамилии) впервые получили право голоса на Пленарном заседании Всемирного русского народного собора. Я сам, лично общался с молодым священником, искренним патриотом, который считает, как и о. Всеволод Чаплин, что действительно при Сталине, в 40-е, Россия встала на свой истинный православный путь. И при этом этот священник не только оправдывал репрессии конца 30-х в целом, но и в частности – расстрелы православных священников в это время.

Советские авторы, конечно, были несправедливы в оценке мировоззрения Константина Леонтьева. Несправедливы, ибо они обвиняли его в мракобесии, в реакционности, называли идеологом, предтечей фашизма единственного русского мыслителя XIX века, который не только предвидел победу коммунизма в России, переход от капиталистической к «общинно-государственной» организации труда на земле, но и заранее оправдывал насилие, репрессии, деспотизм будущего государства как необходимые условия как строительства, так и сохранения коммунизма, которое он, Константин Леонтьев, называл «новым рабством». Авторы концепции «рационального подхода» к Большому террору конца 30-х, к сталинским репрессиям, просто изобретали велосипед, не зная, что повторяют Константина Леонтьева. Идея авторов концепции, что «террор может быть поставлен на службу задачам национального развития», была предельно лаконично сформулирована уже Константином Леонтьевым. Задолго до прихода к власти большевиков Константин Леонтьев оправдывал репрессии во имя идеала, репрессии во имя нового, грядущего будущего, оправдывал насилие во имя «мистических целей». «Репрессивные меры» «реакционно-дисциплинарного свойства» необходимы, настаивал Константин Леонтьев, но они «не могут быть сами по себе целью: они только временный прием для того, чтобы люди не мешали приготовить что-нибудь более прочное в будущем». Сталин, как известно, отправил в мир иной остатки старой России, священников, бывших и новых кулаков, остатки старого офицерства, остатки дореволюционной интеллигенции и остатки думающего большевизма, чтобы они ему «не мешали» утвердить «прочный» социализм. Все в соответствии с советами Константина Леонтьева.

… Константин Леонтьев выбирает социализм, ибо, с его точки зрения, преимущество нового рабства состоит в том, что оно «уменьшает подвижность», характерную для буржуазного общества, потому что «людей к чему-нибудь и к кому-нибудь прикрепляют, противоборствует прямо тому мелкому индивидуализму, той чрезмерной подвижности строя (…) которой стали страдать и мы, русские, с 61-го года нашего столетия».

… Константин Леонтьев предвидел, что переход от старой России к новой начнется из «всеобщей анархии» и начинаться социализм будет с деспотической организации и нового неравенства. «По выходе из анархии, – писал Константин Леонтьев, – придется опять повиноваться, опять слушаться и нехотя; опять выносить нечто вроде нового рабства, нечто вроде нового деспотизма, быть может, даже нечто вроде новых сословий… Если эта организация будет снабжена (достаточною) властью, достаточн(ою) неравноправно(стью) – то она может держаться не век, а целые века…»

Продержалась эта власть коммунистическая не века, а всего лишь семьдесят лет. Но в остальном все точно в соответствии с прогнозом Константина Леонтьева. Советы установили такую государственную дисциплину, такой «деспотизм», по сравнению с которым даже эпоха Александра III была либеральным раем. Новые сословия действительно появились сразу. Сначала люди делились на полноценных граждан и «лишенцев» в правах. А потом, уже при Сталине, страна разделилась на тех, кто жил в «доме на набережной» и «высотках», и тех, кто строил коммунизм, живя в бараках в состоянии перманентного недоедания, как говорят нынешние идеологи «русской идеи» – на «минимуме материальных благ».

И действительно, если классический марксизм исключал и частное жилище, и частную собственность на него, исключал кооперативную собственность, то наш социализм, как предвидел Константин Леонтьев, был своеобразным сочетанием «лично-сословной», неотчуждаемой собственности с «общинно-государственной». Опыт личных подсобных хозяйств крестьян и рабочих совхозов – это уже вклад советской России в учение о коммунистической организации. Но самое поразительное, что, как и предвидел Константин Леонтьев, наш социализм стал реставрацией русского крепостного права для крестьянства. С той только разницей, что «социалистическое рабство» на земле стало государственным вместо «лично-феодального», как предвидел Константин Леонтьев. Ну а о том, что «социалистическое устройство» в России будет основываться на репрессиях, подавлении личных свобод и деспотизме государственной дисциплины, я уже сказал.

...очевидно: между оправданием репрессий у Константина Леонтьева, когда они убирают тех, кто может «помешать приготовить что-нибудь более прочное в будущем», и ленинским «нравственно все, что служит победе коммунизма», стоит общий аморализм, характерный и для русского ницшеанства, и для русских марксистов.

Разница между Константином Леонтьевым и идеологами будущего большевистского садизма и изуверства состоит только в том, что он, Константин Леонтьев не лицемерил, а видел в садизме, насилии, изуверском издевательстве, мучительстве людей главное условие сохранения красоты мира сего, как он ее понимал. Нет места в мире для сострадания к мукам ближнего, настаивал он, если стоны, боль, печали являются спутниками человеческой жизни. «Какое дело честной, исторической, реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий? К чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные? Что мне за дело в подобном вопросе до самих стонов человечества?» Или: «А страдания? Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения… Все болит у дерева жизни людской». И действительно, все это близко проповеди Заратустры у Ницше, отвергающего жалость. «В чем мол жалость! Разве жалость – не крест, к которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие». Расизм всегда ведет к насилию над людьми, дает идейное оправдание для совершения репрессий и расправы.

На примере Константина Леонтьева видно, что все же за апологией изуверства, насилия над людьми, оправданием деспотизма, страданий, мук человеческих в конечном счете стоит разновидность расизма, противопоставление тех, кто наделяется качеством подлинной человечности, тем, кого этого права быть подлинным, настоящим человеком лишают. Константин Леонтьев, чем он и уникален, был проповедником особого эстетического расизма. Он делил людей на то уникальное меньшинство, которое создает красоту, красоту искусства, воинского подвига, и тех ничтожеств, которые просто живут, работают, мучаются от тягот (речь шла о тяготах русского крепостничества) и тем самым создают условия для различного рода подвигов. «Жалости» по Ницше, а по-русски «сострадания» к мукам этих простых людей нет, ибо они как раз и созданы для того, чтобы другие, уникальные и неповторимые, могли создавать красоту.

И при этом, несколько раз напоминает Ольга Фетисенко, русский патриот и государственник Константин Леонтьев был не очень высокого мнения о моральных качествах простого русского народа, которому выпала судьба мучиться и страдать на этой земле. В этом, кстати, опять есть духовное родство русского марксизма с Константином Леонтьевым. Ленин, как известно, крайне подозрительно относился к частнособственнической психологии русского крестьянина. Ленин, как отмечал Николай Бердяев, вообще «не верил в человека, не признавал в нем никакого внутреннего начала, не верил в дух и свободу духа». Константин Леонтьев в этом отношении к человеку вообще и к русскому человеку в частности был предтечей Ленина.

…

Константин Леонтьев напоминал Достоевскому в своем самом, наверное, глубоком философском произведении «О всемирной любви», что «начало премудрости (т.е. религиозной и истекающей из нее житейской мудрости) есть «страх Божий» – простой, очень простой страх и загробной муки, и других наказаний в форме земных истязаний, горестей и бед». Кстати, «марксизм, – писал Бердяев, – думает, что добро осуществляется через зло, свет через тьму». А Леонтьев потому и оправдывает разбой, преступление, насилие одного человека над другим, что, с его точки зрения, только покаяние о совершенном преступлении может вызвать подлинное, глубинное соприкосновение с Богом. «Чтобы самаритянину было кого пожалеть и кому перевязывать раны, необходимы же были разбойники». И здесь же: «без страданий не будет ни веры, ни веры в Бога, основанной на любви к людям».

…

Мне думается, что у Николая Бердяева никогда не лежали тексты Константина Леонтьева рядом с текстами Карла Маркса, текстами Ленина. Если бы он действительно сопоставил исходную философскую основу того, что он называл леонтьевским «изуверством во имя мистических целей», с изуверством и откровенным садизмом Карла Маркса во имя победы коммунизма, с его изуверством, оправдывающим революционный терроризм якобинцев, рассматривающим революцию как «повивальную бабку истории», то он бы увидел их крайнюю близость. Сопоставьте приведенные выше оправдания гибели миллионов во имя спасения «трех людей», по-настоящему достойных Бога, с призывами Ленина к миллионным, неслыханным в истории России и Европы жертвам во имя победы диктатуры пролетариата. Ведь в ленинском призыве к жертвам не меньше «изуверства во имя мистических целей», чем у откровенного садиста и изувера Константина Леонтьева. Вспомните речь Ленина на III Конгрессе Интернационала (1921 г.), которая у нас, советских людей, вызывала такой же духовный подъем, как слова песни, «мы все как один умрем за дело это». Естественно, что каждая революция влечет за собою огромные жертвы для класса, который ее производит, настаивает Ленин. Революция отличается от обыкновенной борьбы тем, что в движении принимают участие в десять, в сто раз больше людей, и в этом отношении каждая революция означает жертвы не только для отдельных лиц, но и для целого класса. «Диктатура пролетариата в России повлекла за собою такие жертвы, такую нужду и лишения для господствующего класса, для пролетариата, каких никогда не знала история, и весьма вероятно, что во всякой иной стране дело пойдет точно так же».

Федор Степун был абсолютно прав, когда утверждал, что Константин Леонтьев точно бы принял и поддержал предсказанную им коммунистическую революцию в России. И, на мой взгляд, идеолог аморализма во имя мистических целей даже возрадовался бы неслыханному ранее в истории Европы, как признавался Ленин, «апокалипсическому» масштабу жертв и страданий людей во имя, как он говорил, укрепления опор нового, неизведанного. Леонтьев, как враг всего буржуазного, обыденного, устоявшегося, усредненного, не мог бы не восхищаться неслыханными масштабами крови и садизма большевистской революции.

Ведь на самом деле близость эстетического, религиозного расизма Константина Леонтьева с классовым расизмом учения Карла Маркса о диктатуре пролетариата, то есть принципиальный отказ от моральной оценки истории, от сопереживания бедам и страданиям тех, кому уготована роль жертв исторического процесса, не может не предполагать наличие никаких родственных, близких по духу, глубинных основ этих двух мировоззрений.

Да, принципиальное отрицание необходимости сострадания, жалости к тем, кто был распят на древе истории, делает Константина Леонтьева предшественником Ницше. Но ведь, как я пытаюсь доказать, еще больше он, Константин Леонтьев, был идейным предшественником русского коммунизма. И сам факт, что Константин Леонтьев проповедовал изуверство во имя мистики религиозных целей, а марксисты – во имя победы коммунизма, не отменяет исходного глубинного аморализма этих учений.

…получается, что «изуверство» Константина Леонтьева, его принципиальный отказ от осуждения насилия в истории, от сострадания к мукам человеческим, и учение о классовой морали марксизма, оправдывающее право на насилие над представителями эксплуататорских, отживающих классов, имеют одну и ту же философскую основу. И этой основой является разновидность социального расизма, отрицающая основы европейского гуманизма, отрицающая моральную самоценность каждой, абсолютно каждой человеческой личности, независимо от ее сословной, этнической принадлежности.

Наверное, я буду первым, кто напомнит: и Карл Маркс, и Константин Леонтьев практически одними и теми же словами выражают свой протест против гуманистического учения о человеке, оправдывая свое право отделять избранных и посвященных от неизбранных. Для Константина Леонтьева современный ему европеец вообще не человек. А потому он «постичь не может, за что можно любить современного человека», к чему призывал Федор Достоевский в своей речи о Пушкине. А «гуманизм», гуманность для него вообще есть зло, ибо «гуманность простая хочет стереть с лица земли… полезные нам обиды, разорения и горести…» И все потому, настаивает Константин Леонтьев, что без «горя, страданий, разорений» невозможно «посещение человека Богом».

…

Что следует из приведенного выше анализа исходных родственных черт, исходного антигуманизма, эстетического расизма Константина Леонтьева и исходного антигуманизма классового расизма марксизма? Очевидно, что расизм, независимо от того, кого он называет избранными, всегда ведет не только к насилию, но и всего ему сопутствующего, прежде всего к оправданию крови.

…

И мне думается, что наш нынешний переход от романтического западничества начала 90-х к своеобразному сочетанию нашего восточного христианства с марксистским учением о морали, с марксистским оправданием насилия во имя торжества коммунистических идеалов, не случаен. И виной тому отнюдь не «партия войны», которая сегодня играет большую роль в духовной жизни России. Наверное, вообще декоммунизация в чистом виде, как она произошла в католических и протестантских странах Восточной Европы, как она произошла в советских республиках Прибалтики, в РФ, в сердце исторической России была по определению невозможна. В том числе и потому, что советская система, созданная нами, опиралась на некоторые особенности нашего русского архетипа.

На мой взгляд, эти уникальные по своей сложности задачи по декоммунизации России, не учитывали русские мыслители, предсказывавшие гибель коммунизма в России. В своих программах декоммунизации России они не принимали во внимание тот факт, что русский коммунизм имел, естественно, западное, марксистское происхождение, но почва для его реализации была чисто русской. Идея революционного террора, диктатуры пролетариата легла на традиционное русское «дело прочно, когда струится кровь», на нашу традиционную русскую недооценку самой человеческой жизни, человека как такового.

Сейчас стало очевидно: отказ от того, что Бердяев называл «восточным христианством», отказ от изуверско-аскетического отношения к себе и к своим близким не может произойти сразу, в короткие сроки. Наверное, декоммунизация в России возможна только постепенно. Причем, она, наверное, должна проходить в различных, сменяющих друг друга идеологических одеяниях. И получается, что первой такой формой частичной декоммунизации при сохранении исходной нравственной основы теории революции как раз и является русский охранительский консерватизм, различного рода интерпретации особой русской коммунистической цивилизации. И как только у русских возникло разочарование в новой, некоммунистической жизни, как только родилась ностальгия об утраченном советском рае, они нашли себе суррогат коммунистичности в учении об особой русской общинной цивилизации. Вера в коммунизм остается, но только эта вера в уже нечто свое, русское, якобы данное нам Богом.

...

Отсюда и нынешние попытки вычленить, сделать предметом внимания, поклонения то, что несло в себе общее с советской системой. Отсюда попытки доказать, что колхозы были продолжением традиций русской общинности и монастырского труда, что русская церковная соборность была предтечей советского коллективизма. И человеку на душе спокойно: с одной стороны он патриот, любит Россию, любит традиции, а, с другой стороны, не выходит за рамки советского мировоззрения и советской системы ценностей. И мне думается, вот эту логику соединения национального с советским, эту логику оправдания революции ссылкой на требования русской души как раз и отражает в своих последних выступлениях патриарх Кирилл. И он, на мой взгляд, делает это для того, чтобы не потерять контакт с теми, кто приходит в храм, но кто, на самом деле, остается в мировоззренческом отношении советским человеком. И в этом, наверное, состоит драма, изначальный драматизм ухода России от коммунизма после того, как ничего не осталось на самом деле от дореволюционной России и от дореволюционного православия.

* * * * * * *