1948 ГОД

«Я родилась 9 декабря – праздник “Нечаянной радости”. Всю жизнь я ее прождала, до глубокой старости. А может быть, я ее не заметила? Может быть, этой “нечаянной радостью” была та глубокая, подлинная любовь к искусству, красоте природы, ко всякому проявлению Божественного в человеке, которая дает мне силу жить? Рим, Бретань, въезд в Погорелое, набережные Сены и Невы – какая настоящая, глубокая радость».

2 января 1948 г.

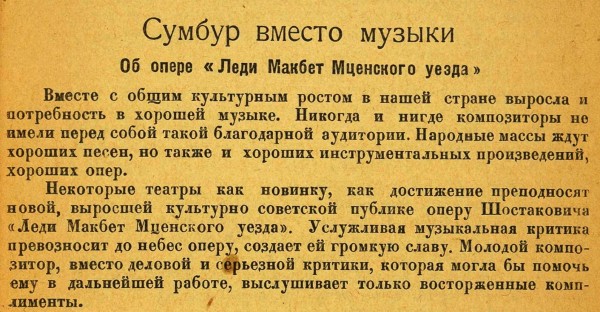

«Вышло постановление ЦК. Постановляет… осуждает… предлагает: «Управлению пропаганды и агитации и Комитету по делам искусств добиться исправления положения в советской музыке, ликвидации указанных в настоящем постановлении ЦК недостатков и обезпечения развития советской музыки в реалистическом направлении».

Безподобно.

Самодержавие, дошедшее до delirium tremens [белой горячки (лат.)].

А Пристли пишет: “Я лично не хочу такого общества, в котором искусство регулируется наподобие холодной и горячей воды”.

Вчера была Сретенская Анна. Днем я зашла к Анне Андреевне Ахматовой. Снесла цветов, вновь появившихся желтых нарциссов. Она лежит, аритмия сердца, предполагают грудную жабу; в общем, замучили. Сократили сына, ее работу о Пушкине не приняли. Никаких средств к существованию. Все это я знаю со стороны. Сама А.А., конечно, ни на что не жалуется. Кажется, она была рада моему приходу. Я было начала что-то рассказывать – она приложила палец к губам и показала глазами наверх. В стене над ее тахтой какой-то закрытый не то отдушник, не то вентилятор. Неужели? “Да, и проверено!”

Звукоулавливатель. О Господи!»

17 февраля 1948 г.

«Давно собиралась и наконец собралась к С.В. Шостакович. Она в очень возбужденном состоянии. “Моего сына убили, убили. Даже двенадцатилетней давности труп леди Макбет извлекли для поношения. И кто же? Свои товарищи артисты, Журавленко и другие. С тех пор он ни одной оперы не написал, теперь он перестанет писать вовсе. Будет сочинять вальсы и польки для кино”».

27 февраля 1948 г.

«…Пришла А.А. Ахматова. Я страшно обрадовалась ей. […]

А.А. рассказала, как она узнала, что к ней в комнату поставили микрофон. Она должна была выступать, кажется, в Доме ученых, и, очевидно, предполагали, что сын уедет с ней вместе. Но сын почему-то остался и услыхал стук над потолком, звук бурава. С потолка в двух местах обсыпалось немного известки, посередине комнаты и на ее подушку. “Я всегда боюсь, что кто-нибудь что-нибудь ляпнет, и поэтому у меня всегда очень напряженное состояние, когда кто-либо приходит”. […]

По поводу отсутствия ее бюста работы Н. Данько (его взяла Дилакторская, чтобы отлить из гипса) А.А. предостерегала меня быть с ней очень осторожной. Что у Дилакторской не то эротическое, не то патологическое увлечение известным учреждением. Она воспела чекистов в поэме, в комнате стоит статуэтка Дзержинского…

Когда стало известно, что у А.А. был английский профессор, Дилакторская подробно расспрашивала ту даму, которая была тогда же у А.А. и вышла вместе с англичанином, куда он пошел, направо или налево, и уверена ли она, что он не вернулся назад.

И наконец, приглашала ее приехать на казнь немцев, говоря: “Вас очень просят…”

Кругом сексоты. Кого, кого не называют: Ляля Мелик, Анна Ивановна Иоаннисян. Но как проверишь?»

28 февраля 1948 г.

«Новое дело! В городе со вчерашнего дня паника. У булочных тысячные очереди. Наташа пошла за хлебом в 10½ утра, получила 1 кг 600 гр. черного и 400 гр. белого к трем часам. […] Весь Радищевский переулок до Спасской площади был полон огромной толпой. В магазинах круп нет, дешевых конфет уже давно нет, также как и сахара. Самые дешевые – 47 рублей кг.

В чем тут дело? И почему так внезапно стряслась такая беда? А это именно для служащих, рабочих, студентов беда, и пребольшая. […]

Говорят, что Ленинград слишком быстро исчерпал все свои лимиты и теперь надо подтянуться. А может быть, это очередное “торможение”?»

11 марта 1948 г.

«11-го вечером объявили, что 12-го с утра будет выдаваться мука по 3 кг на душу. Наташа пошла в восемь часов, а я присоединилась к ней, проводив Соню в школу, т. е. около девяти. На Чайковской по обе стороны улицы стояли тысячные очереди, концы которых терялись в дворах. Стоял сильный мороз, градусов 15. Вернулась я домой в 11½. Толпа состояла главным образом из женщин всех возрастов. Никакого ропота, как будто так и быть должно. Никакого озлобления.

“Парадоксальная фаза”?»

13 марта 1948 г.

«Вся Лиговка представляла собой нескончаемый ряд очередей, от булочной до булочной. В магазине на Обводном, конечно, никакого постного масла не оказалось, постояла за каким-то комбижиром. Мы ведь не “покупаем”, а “стоим» за чем-нибудь. Пожилая женщина передо мной, одетая, как, бывало, одевались прислуги из хороших домов, в черную шубу с барашковым воротником, с черным платком на голове, рассказала, что сын ее, офицер, живет с семьей в Румынии. Было там очень хорошо, всего вдоволь и все очень дешево. А теперь все пропало, исчезло, и сын просит прислать посылку с продуктами из Ленинграда, где, по слухам, все есть.

Недаром же король Михай уехал. Уж куда ступит наша нога, там словно азотной кислотой вытравляется нормальная жизнь, наступает нищета».

14 марта 1948 г.

«Вчера вечером ко мне зашла А.А. Ахматова. Я очень обрадовалась. Ее несокрушимое терпение и благородство меня восхищают.

Мне хотелось снять с Дилакторской подозрение в сотрудничестве с НКВД, и я передала А.А. мое впечатление об ее безпредельной наивности и влюбчивости. С этими свойствами ее А.А. согласилась, но считает, что они не снимают подозрения. И в подтверждение рассказала следующее: когда у нее был во второй раз оксфордский профессор, она пригласила своих двух приятельниц. Англичанин просидел до утра и вышел вместе с дамами. А.А. не скрывала этот визит с намерением, чтобы никто не заподозрил чего-нибудь таинственного, и рассказала об этом случае Дилакторской. Дилакторская после этого нашла одну из этих дам и долго расспрашивала: куда он пошел, направо или налево: “Вы уверены в этом? А не вернулся ли он обратно?” и т.д. Типичные вопросы для потерявших следы чекистов. “Дилакторская влюблена в само учреждение, в Дзержинского, у вас на столе Пушкин, а у нее Дзержинский, и поэму она написала о чекистах”. (А мать ее умерла в концлагере.)

Я спросила А.А., устроился ли ее сын, – нет, нигде не мог устроиться, служит в библиотеке какой-то больницы. На лето же едет с археологической экспедицией».

12 апреля 1948 г.

«Вечер. Была у всенощной. Когда пели “Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный”, я подумала, какого счастья лишены люди, не знающие церкви, неверующие или просто равнодушные, или новое советское поколение, выросшее как трава, как зверюшки. Большого, большого счастья».

27 апреля 1948 г.

«Дни перед Пасхой стояла в безконечных очередях за продуктами, а в субботу утром простояла два часа в очереди, чтобы приложиться к плащанице! Люди стояли вокруг ограды. Это традиция, обряд, но в общности, всенародности обряда лежит для меня глубокий смысл. Была в церкви во вторник и в среду утром и вечером».

4 мая 1948 г.

«Недавно стали ходить слухи о новых постановлениях относительно развода, говорили об этом у всех подворотен: развод запрещен людям, прожившим вместе 10 лет; жена, изменяющая мужу, получает 3 года тюрьмы, ее любовник 5 лет и т. п. Все эти слухи оказались бреднями, но вызвали массовые разводы. Наталья Михайловна Михайлова, юристка (которую я встретила у Анны Петровны, в день ее рождения 18-го), рассказала, что в загсах стояли огромные очереди, как за сахаром, разводящихся. А к ней на консультацию пришла клиентка, которая спросила, какое наказание должен понести муж, изменяющий своей жене. […]

У Толстых мне рассказали следующее. В университете было закрытое собрание студентов, на котором выступили евреи и спросили, на каком основании евреев больше не принимают в аспирантуру? Парторг на это им ответил: Ленинградский университет находится в РСФСР, следовательно, он создан для русских, в Белоруссии для белорусов, в Украине для украинцев.

Вот как наказуется национальная безтактность! У этого народа нет и никогда не было исторического такта».

21 мая 1948 г.

« “…Чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше истинно существует… Бога мы сознаем только через сознание Его проявления в нас”. Л.Н. Толстой. Продиктовано А.Л. Толстой в Астапове. И не верят в Него те, кто Его не ощущает.

Как тяжело человеку, жившему в ХХ веке общеевропейской жизнью, существовать в XVI-м, за Китайской стеной, за “железным занавесом”, среди всеобщего одичания и забвения самых элементарных европейских навыков воспитанности, любви и внимания к ближнему. Иногда я это особенно мучительно остро ощущаю».

24 мая 1948 г.

«Говорят, на совещании композиторов в Москве какой-то нацмен сказал: у нас должна создаться такая же Могучая кучка, как в прошлом; и не одна. Каждая республика будет иметь свою Могучую кучку, в СССР должно быть 16 Могучих кучек! […]

Почему ни у кого не хватило духу сказать: Могучая кучка создалась в эпоху, давшую “Войну и мир”, Достоевского, в эпоху увлечения национальной историей, в славное и блестящее царствование Александра Второго.

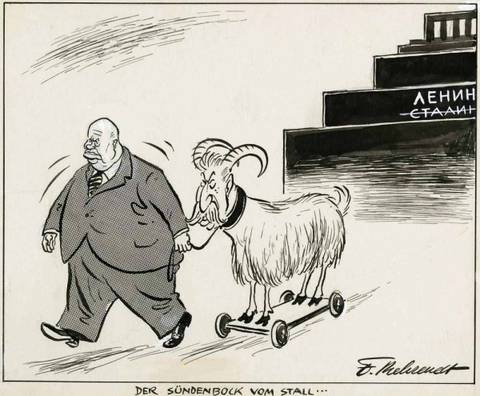

Наша Могучая кучка – Шостакович, Хачатурян, Попов и др. – совершенно логический продукт революции. Она отвергала первые два десятилетия своего существования национальность, народность, родину, отвергла православие, веру. Самого слова “Россия” не существует до сих пор.

Мучительная жизнь, состоящая из постоянной смены возбуждений и торможений, приводит к полному расстройству нервной системы. Как можно требовать от людей, вступивших в революционные годы детьми, спокойствия, уравновешенности, народности Римского-Корсакова, Бородина? Надо бы сказать Жданову: это ваше детище, которого, впрочем, вы недостойны. […]

Тебе отмщение и Ты воздашь. Но воздай. Воздай за чудовищную, безцельную жестокость. Воздай за презрение к человеку, за ненависть».

11 июня 1948 г.

«Я хожу и всматриваюсь в лица. На всех лицах, за очень малым исключением, озабоченность, усталость, морщины, несвежие лица, такие унылые, усталые глаза. Иду и тщетно ищу хоть одно свежее личико. Вот две девочки, им 15-16 лет, а на лбу уже морщины. Много нездоровых лиц, набухшие мешки под глазами».

19 июня 1948 г.

«Левик сдавал в библиотеку воспоминания Айседоры Дункан и уговорил меня их прочесть.

Я всегда чувствовала огромную антипатию к этой женщине, а мемуары вызвали отвращение. Типичный американский nouveaurich’изм, декадентское эстетство первого пятнадцатилетия ХХ века. Афиширует свое революционерство, а всю жизнь гоняется за содержателем, за миллионером, которого безстыдно обманывает в его же замке. Живет как содержанка, тратя безумные деньги на роскошь и причуды. Все фальшиво. Второго тома я не читала еще, вероятно, там ее подвиги в СССР.

Помню, в то время ее имя было окружено малопочтенным ореолом, ходили смутные слухи о связи с Луначарским, о каких-то казенных драгоценностях, бриллиантах, пьяных оргиях. Все завершилось похищением Есенина. Развратная старая баба в него влюбилась, потому что он был похож на Патрика, ее сына. Какое омерзение. Это мне рассказывала М.К. Неслуховская со слов Клюева. Ну, а уж то, что она сделала с Есениным, всем известно.

Есенин, какая глубоко трагическая судьба.

Подлая американская баба; недаром народ в Москве звал ее Дунькой Сидоровой.

Не помню, записано ли это у меня: в 1924 году, в начале осени, вероятно в августе, я была в Москве. Подымаюсь по Пречистенке, к Мертвому переулку, смотрю: толпы народа, трамваи остановились, и длинные шеренги девочек в красных туниках стройно двигаются по улице и становятся около двухэтажного особняка почти на углу Мертвого переулка. На балконе второго этажа появляется женщина также в красной тунике. Дети запевают “Интернационал”, женщина в красном воздевает руки к небу и в течение всего длиннейшего гимна производит всевозможные телодвижения и патетическую жестикуляцию. Я сразу догадалась, что это Дункан, ей был подарен этот особняк для школы.

Ее телодвижения мне не понравились. Руки ее в локте перегибались в обратную сторону – это очень некрасиво. Тело отяжелевшее, грузное. Когда-то, году в 12-м или 10-м, я ее видела, кажется, в Мариинском театре, тогда ее танцы были красивы, пластичны, легки, но и тогда, помнится, я не была в том бешеном восторге, в который приходила Соня Толстая (Дымшиц) и подобные ей».

11 июля 1948 г.

«У Котошихина: “…а которые люди… а служили они Царскую службу и нужду терпели многие годы, также кто и одного году не служил, а взят в полон и был в полону хотя год… за многую их службу и терпение, всякому воля где кто жить похочет, а старым бояром по холопстве и по вечности крестьянской дела до них нет….а иных по челобитью верстают в казаки и в драгуны и дают им дворовые места и пашенную землю”!!

Это в XVIII веке; а в XX за полон “за многую их службу и терпенье” на каторгу.

Это не русская черта. Откуда это?»

17 июля 1948 г.

«Вчера вечером ко мне зашла А.А. Ахматова. Я страшно ей обрадовалась. Она около двух месяцев прогостила в Москве и недавно вернулась. Вид у нее бодрый. […]

Не помню, по какому поводу, А.А. сказала: “Нас с вами не надо учить любви к своей родине, а теперь учат”. – “И хорошо, что учат, – сказала я, – это лучше, чем либеральное: чем хуже, тем лучше – нашей интеллигенции времен Японской войны”. На это А.А.: “Наши либералы после Цусимы послали поздравительную телеграмму микадо. Тот поблагодарил и порадовался тому, что они не его подданные”».

23 июля 1948 г.

«Еще из разговоров с Анной Ахматовой: зашла речь о Франции. Я очень жалела французов, говорила, что, на мой взгляд, им оставалось только себе пулю в лоб пустить при таком быстром нашествии немцев. “Их нечего жалеть, Франции больше нет. Один мой знакомый (нерусский), который побывал во время войны в России, Норвегии и, наконец, во Франции, говорил мне, что тут он в первый раз пал духом. Французы не хотели воевать. ‘À quoi bon, les boches ne sont pas méchants’ [Зачем, боши не злы (фр.)]; это был настоящий коллаборационизм. При катастрофическом уменьшении народонаселения, уменьшении рождаемости, они знают, что через 50 лет не будет ни одного француза, зачем же воевать? «Вы были во Франции в 11, 12-м году, – сказал мне этот человек, – тогда вы видели последних французов»”.[…]

В июне я получила опять продуктовую посылку, уже третью, от Оли Капустянской (Плазовской) из Нью-Йорка. […]

После получения письма от Оли и второй посылки перед Новым годом я ей написала длинное письмо, в котором, между прочим, просила обо мне не безпокоиться и не посылать больше посылок, т. к. у нас, дескать, все есть и все дешево. (Пошлины я заплатила 145 рублей, а сама посылка стоила 4 доллара.) На этот раз пошлина за посылку оказалась уже оплаченной на месте.

Хотелось очень опять ответить Оле. Я говорила об этом с Тамарой Александровной, а она рассказала мне следующее: ее знакомая (живущая в Москве, куда недавно ездила Т.А.) получила неожиданно письмо из-за границы. Оказалось, что ее мать, глубокая старуха, жива и здорова, так же как и другие родственники, эмигрировавшие в свое время. Эта знакомая родом из Вятки и чуть что не друг детства Молотова. Она к нему зашла и спросила, может ли она ответить своей матери. “Лучше воздержитесь”, – ответил Молотов. А? Каково?»

29 июля 1948 г.

«Куда ни глянь, никакого утешения, нигде ни проблеска. Всю осень гонения на биологов, – теперь доктор не имеет права спрашивать у пациента, не болели ли родители туберкулезом, наследственности нет. В университете чистят, просевают – словом, угнетают до потери сознания. Газет я не читаю, претит лай Вышинского, этого заплечного мастера. Уж эти поляки – Дзержинский, Менжинский, Вышинский».

28 ноября 1948 г.

«…Вс. Рождественский ездил в Москву, его вызывал Ю.А. по поводу “Декабристов”. Полину Гебль, жену Анненкова, надо сделать русской. Подумаешь, история! В наш сталинский век историю пишут по вдохновению свыше et on ne s’arrête pas pour si peu [и не останавливаются перед такой мелочью (фр.)]».

3 декабря 1948 г.

«Вернулась из филармонии. 5-я симфония Шостаковича конечно гениальная вещь. Давно ничто не производило на меня такого сильного впечатления. Вещь грандиозная, по-настоящему грандиозная, местами трагическая, в начале. И такого музыканта смели, осмелились поливать помоями, диктовать свои собственные мещанские, полуинтеллигентские правила.

Были бурные овации, требовали автора, но он так и не вышел на эти вызовы и гром аплодисментов. Мравинский поднял партитуру и многозначительно ею потряс в воздухе. Замечательное произведение.

Я по возвращении позвонила Софии Васильевне, она говорит: “Знаете, я сейчас страшной стервой стала; пусть-ка их реалисты что-нибудь подобное напишут”. Д.Д. не приезжал из Москвы, боясь демонстрации, которая и была на самом деле, а его бы загрызли».

7 декабря 1948 г.

«Вчера, в праздник «Нечаянной радости», мне минуло 69 лет. Вот зажилась! Проживу ли этот год? Но я должна дождаться братьев, дождаться рассвета. Должна. […]

Издают Стендаля. Я еще в ноябре зашла к А.А. Смирнову посоветоваться насчет каких-то выражений. В это время А.А. корректировал мой прежний перевод “Voyage dans le midi de la France”. Он вычеркивает целые страницы. Все игривое вычеркивается, так же как и все “несозвучное” нашей эпохе. Автор подстригается, как липа на бульваре.

Из Стендаля надо сделать якобинца, революционера, как это сделал Виноградов в “Трех цветах времени”. Вот тебе и полное собрание сочинений!»

23 декабря 1948 г.

«Екатерина Николаевна Розанова [врач-терапевт] рассказала нам страшные вещи. После финской войны, в момент обмена военнопленными, она работала в Выборге и ездила с поездами, возившими военнопленных.

По приезде к финской границе носилки покрывались чистыми простынями, санитарки одевали чистые халаты и несли раненых, здоровые шли пешком. Вдали на холме стояли толпы народа. Когда пленные переступали последнюю запретную черту, толпа бежала им навстречу, их обнимали, угощали, несли на руках.

После этого к поезду приближались наши русские, бывшие в плену в Финляндии. Их встречали гробовым молчанием. Всему медицинскому персоналу было запрещено с ними разговаривать, на них смотрели как на шпионов, военных преступников. “У меня слезы так и текли”, – говорит Екатерина Николаевна.

Когда поезд отходил на некоторое расстояние от границы, военнопленных обыскивали, и выбрасывалось все, что у них было, даже хлеб, который им на дорогу дали финны. “Видеть эти глаза, ожидавшие встретить родных, своих, и увидевшие врагов, было невыносимо”. “Доктор, куда нас везут? Нам говорили, что нас отвезут в концлагерь, но мы не хотели этому верить”, – говорили Екатерине Николаевне больные. Финны уговаривали их остаться в Финляндии. Им не дали побывать дома и отправили всех, кроме тяжелораненых, в концлагерь.

Екатерина Николаевна потихоньку взяла от этих несчастных открытки, письма, чтобы отправить родным. Нет, это не русская черта.

Лягушки, просившие и получившие царя».

30 декабря 1948 г.

Л.В. Шапорина «Дневник». Т. 2. М. 2017.

Отредактировано LaraVonSovich (Понедельник, 30 декабря, 2019г. 02:51:31)